【2025年最新】年金受給者のふるさと納税はできる?限度額・税金への影響・注意点をわかりやすく解説

年金を受給していると、

「ふるさと納税はそもそもできるの?」

「やると税金や年金額に影響はある?」

と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、年金受給者でもふるさと納税は可能です。

ただし、現役世代とは異なり、控除の上限額や注意点を正しく理解しておかないと、思わぬ自己負担が発生するケースもあります。

この記事では、

・年金受給者がふるさと納税を利用できる条件

・年金収入のみの場合の限度額の考え方

・税金・年金への影響

・失敗しないための注意点

を、できるだけ専門用語を使わず、図解感覚でわかりやすく解説します。

目次

ふるさと納税とは

ふるさと納税は「納税」という名前がついていますが、任意の自治体に寄付ができる制度です。

寄付自体は誰でもでき、好きな額で行うことができます。もちろん、年金を受給している方もふるさと納税ができます。

ただし、ふるさと納税のメリットである「寄附金控除」が受けられるかどうかは、人により異なります。

ふるさと納税のメリット「寄附金控除」

ふるさと納税の寄附金控除では、「年間の総寄付金額ー2,000円」の額が、その年の所得税と翌年の住民税から控除されます。

このため、年金を受給している方が寄附金控除を受けるためには、「所得税や住民税を納めている」ことが前提条件となります。

公的年金等(国民年金、厚生年金など)は「雑所得」となり、課税対象です。一方で、障害年金や遺族年金等は非課税所得です。

一般に、65歳以上の方の場合は年金収入が158万円、65歳未満の方の場合は年金収入が108万円以下であれば、所得が48万円以下となるため、所得税が非課税となります。

このため寄附金控除が受けられず、ふるさと納税の「税金の控除」というメリットはなくなります。

いくらまで寄付できる?控除の限度額を知ろう

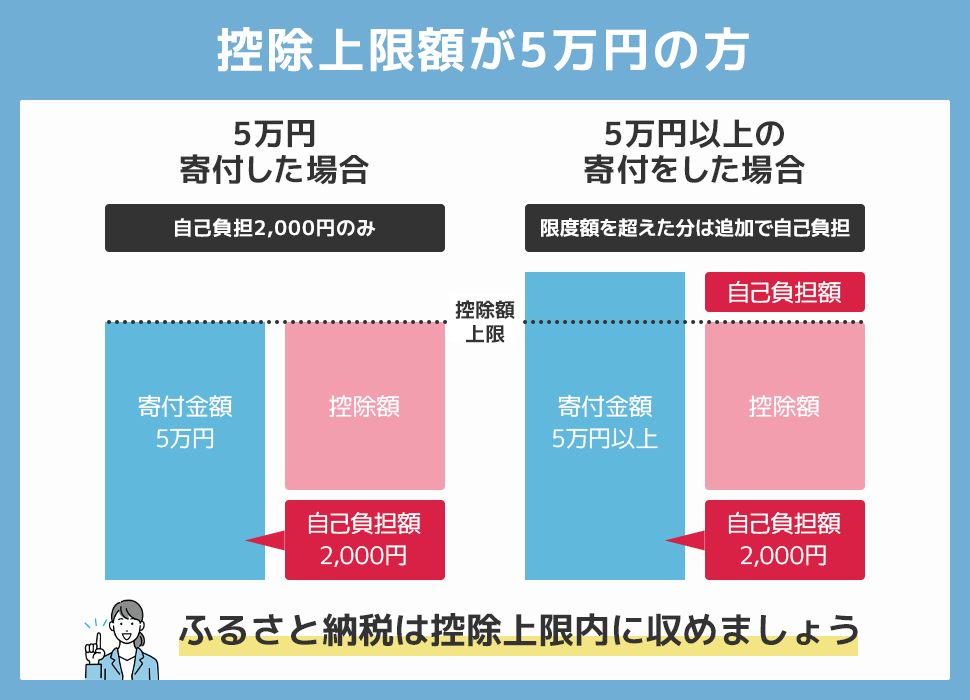

課税対象となる年金収入がある場合でも、寄付をすればするほど控除額が増えるわけではなく、控除額には上限が設定されています。

この「控除上限額」は、収入の額などにより異なります。

控除上限額を超えて寄付をした分の額は控除されず、「純粋な寄付」つまり自己負担となります。

このため、ふるさと納税をお得に活用したい場合は、控除上限額の範囲内で寄付をしましょう。

ふるさと納税の控除の仕組みについては、以下の記事で説明していますので参考にしてください。

年金受給者の「控除の限度額」シミュレーション

控除上限額の計算は複雑なため、ふるさと納税ポータルサイトが提供している「シミュレーター」で試算することがおすすめです。

ただし、試算できる額はあくまでも「目安」の額です。参考としてお考えください。

楽天ふるさと納税の「詳細版シミュレーター」では、年金収入の場合の控除上限額が試算できます。年金収入は「雑所得」の欄に入力してください。

シミュレーション結果は、ポータルサイトにより異なります。このため、複数のシミュレーターで試算して参考にするといいでしょう。

ふるなびが提供するシミュレーターでは、「詳しく!本格シミュレーション」タブを選ぶと、年金収入の場合の控除上限額のシミュレーションができます。

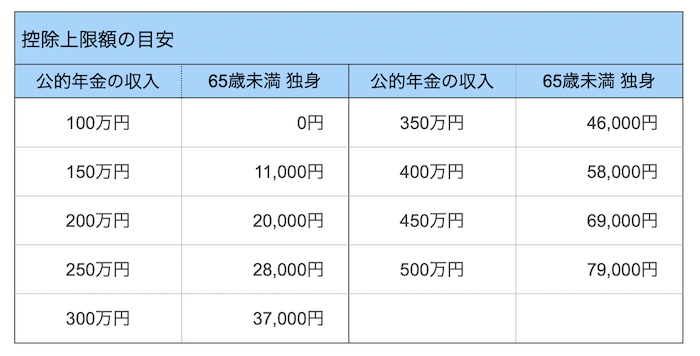

公的年金受給者の控除上限額早見表:65歳未満・独身の場合

控除上限額はシミュレーターで試算することがおすすめですが、まずおおよその目安を把握したい場合は、以下の表を参考にしてください。

65歳未満、独身で公的年金を受給している場合は、以下の額が目安となります。

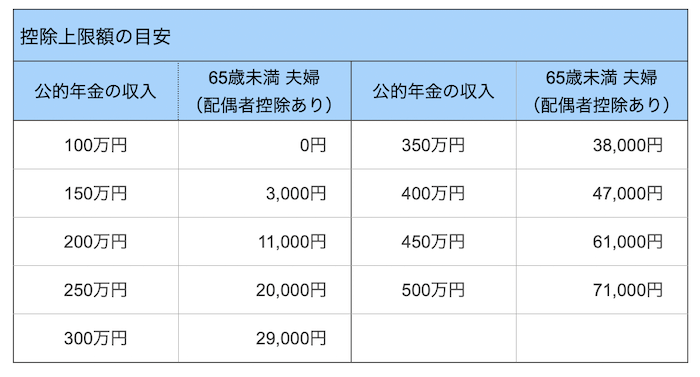

公的年金受給者の控除上限額早見表:65歳未満・夫婦(配偶者控除あり)の場合

公的年金を受給している65歳未満の方で、夫婦世帯であり配偶者控除を受ける場合は、以下の額が目安となります。

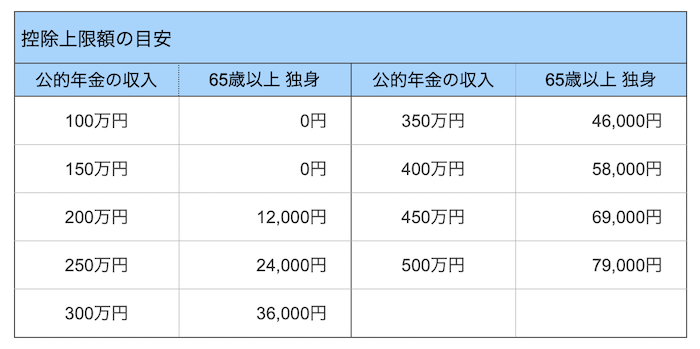

公的年金受給者の控除上限額早見表:65歳以上・独身の場合

公的年金を受給している65歳以上の独身の方の場合は、以下の額が目安となります。

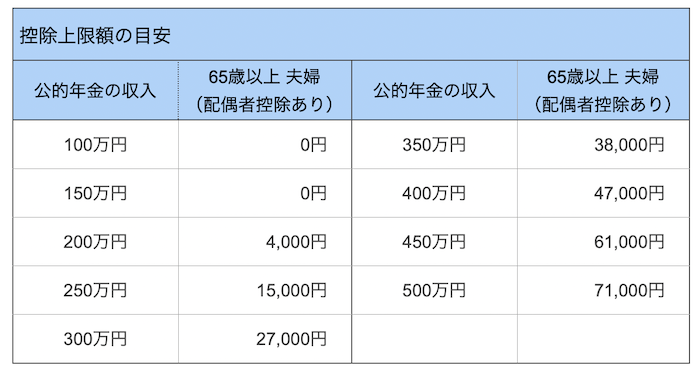

公的年金受給者の控除上限額早見表:65歳以上・夫婦(配偶者控除あり)の場合

公的年金を受給している65歳以上の方で、夫婦世帯であり配偶者控除を受ける場合は、以下の額が目安となります。

年金以外の収入がある場合の限度額計算

公的年金以外にも給与や民間の個人年金などの収入がある場合は、まず「所得の合計額」を計算して「控除上限額」を算出します。

1. 「所得の合計金額」を計算

以下のように計算して、「所得の合計額」を算出します。

公的年金の雑所得

以下の計算式で算出します。

公的年金の雑所得=公的年金収入-公的年金控除

「公的年金控除」の額の計算式は、受給者の年齢や年金の額、年金以外の所得の合計額によって異なります。

国税庁のサイトに「公的年金等に係る雑所得の速算表」が掲載されているので、参照のうえ算出してください。

公的年金以外の年金の雑所得

以下の計算式で算出します。

公的年金以外の年金の雑所得=年金収入-必要経費

*「年金収入」=公的年金以外の年金の収入金額+剰余金や割戻金

*「必要経費」=公的年金以外の年金の収入金額×(保険料、または掛金の総額÷年金の支払総額、または支払総額の見込み額)

不動産所得

以下の計算式で算出します。

不動産所得=不動産収入-必要経費

「不動産収入」には、以下のような収入が含まれます。

・貸付けによる賃貸料収入

・名義書換料、承諾料、更新料または頭金などの名目で受領するもの

・敷金や保証金などのうち、返還が不要なもの

・「共益費」などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など

給与所得

以下の計算式で算出します。

給与所得=収入金額(源泉徴収前の金額)ー給与所得控除額

給与所得控除の額は、給与等の収入金額に応じて段階的に定められています。国税庁のサイトに「給与所得控除額」の計算式が記載された表があるので、参照のうえ算出してください。

2. 「課税所得」の額を計算

1で得られた「所得の合計額」から「所得控除」を差し引いて、「課税所得」の額を算出します。

課税所得=所得の合計額―所得控除

所得控除には、以下の15種類があります。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

「住民税所得割」の額を計算

2で得られた「課税所得」の額の10%が、住民税所得割額となります。

このため、以下の計算式で 「住民税所得割額」を算出します。

住民税所得割の額=課税所得金額×10%

4. 「ふるさと納税の控除上限額」を計算

以下の計算式で 「ふるさと納税の控除上限額」を算出します。

ふるさと納税の控除上限額=住民税所得割額×課税所得に応じた係数(%)+2,000円

「課税所得に応じた係数(%)」は、以下の表を参照してください。

| 195万円以下 | 23.559% |

| 195万円超〜330万円以下 | 25.066% |

| 330万円超~695万円以下 | 28.744% |

| 695万円超~900万円以下 | 30.068% |

| 900万円超~1,800万円以下 | 35.520% |

| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40.683% |

| 4,000万円超 | 45.398% |

なお、この手順で算出する控除上限額はあくまで「目安の額」です。正確な額を知りたい場合は、税理士等にご相談ください。

年金受給者のふるさと納税のやり方

1. 寄付金額を決める

まず、寄付する金額を決めます。

寄付する金額は、「控除上限額」の範囲内におさめましょう。自己負担が最小限の2,000円で済み、ふるさと納税制度をお得に活用できます。

控除上限額は「シミュレーター」で試算するか、前述の手順で算出します。

控除上限額に近い額を一度に寄付すると、何度も寄付をする手間が省けます。

あるいは、欲しい返礼品がいくつもある場合は、控除上限額の範囲内で複数回の寄付を行ってもいいでしょう。

2. 返礼品を選び、申し込む

寄付金額に応じた返礼品を選んで、寄付を申し込みます。

返礼品は、さまざまな選び方があります。

お得な返礼品を探す場合は、「還元率」を参考に選ぶことができます。

またふるさと納税では、「年間の総寄付金額ー2,000円」の額が税金から控除されることに加えて返礼品ももらえるので、「実質2,000円の自己負担で返礼品がもらえる」ということになります。

非常にお得な制度なので、以前から欲しかった高額な商品などがあれば、返礼品提供があるかぜひ調べてみてください。

3. 控除の申請をする

寄付しただけでは控除されないので、控除の申請を行う必要があります。

手順については、次の章で詳しくご説明します。

年金受給者のふるさと納税の控除の申請方法

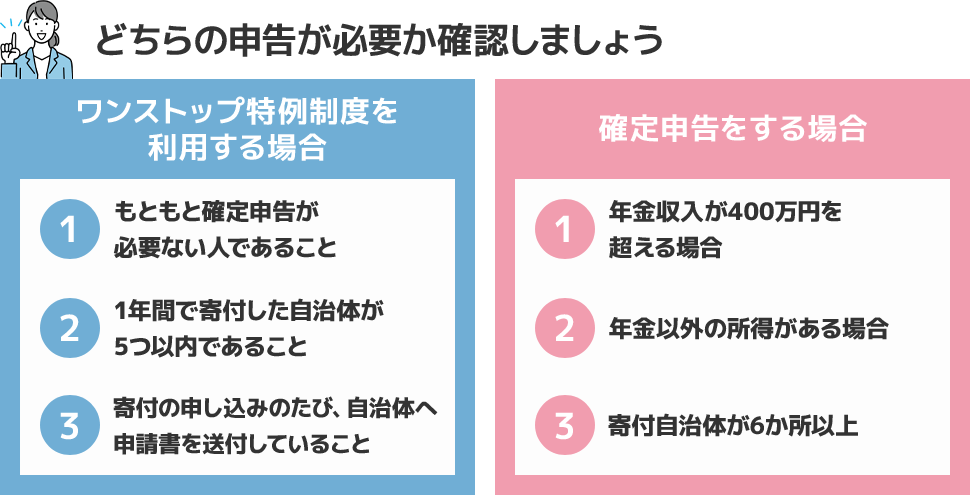

ふるさと納税の控除の申請方法には、以下の2通りがあります。

・確定申告を行う

・「ワンストップ特例制度」を利用する

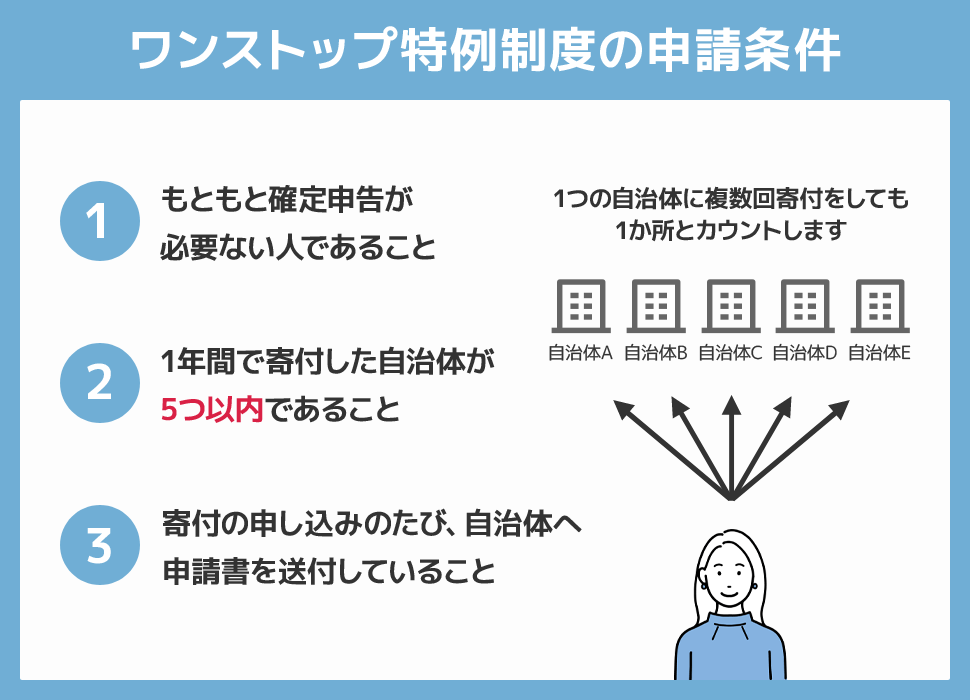

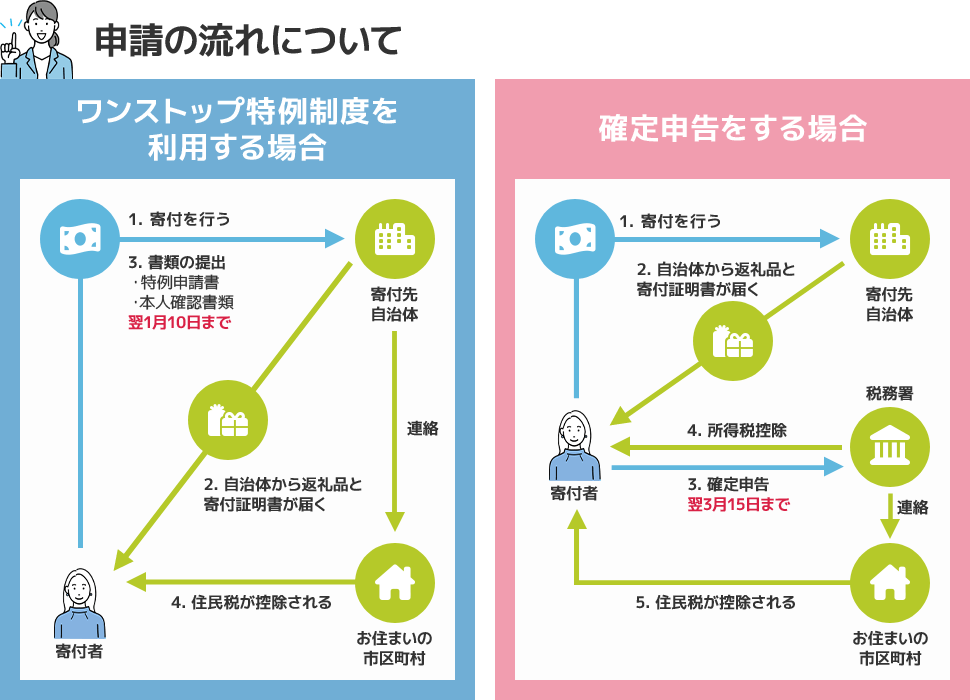

ワンストップ特例制度とは申請書を寄付先の自治体へ郵送するだけで控除の申請手続きが完了する制度で、一定の条件を満たす場合に利用できます。

年金受給者もワンストップ特例制度を利用できる

年金を受給している人でも、以下の条件を満たす場合はワンストップ特例制度を利用することができます。

・ふるさと納税の寄附金控除の目的以外で、確定申告をする必要がない

・公的年金の収入が400万円以下で、他に所得がない

・ふるさと納税の寄付先の自治体が5か所以内

ただしワンストップ特例制度を利用すると、控除対象となる税金は住民税のみとなります。

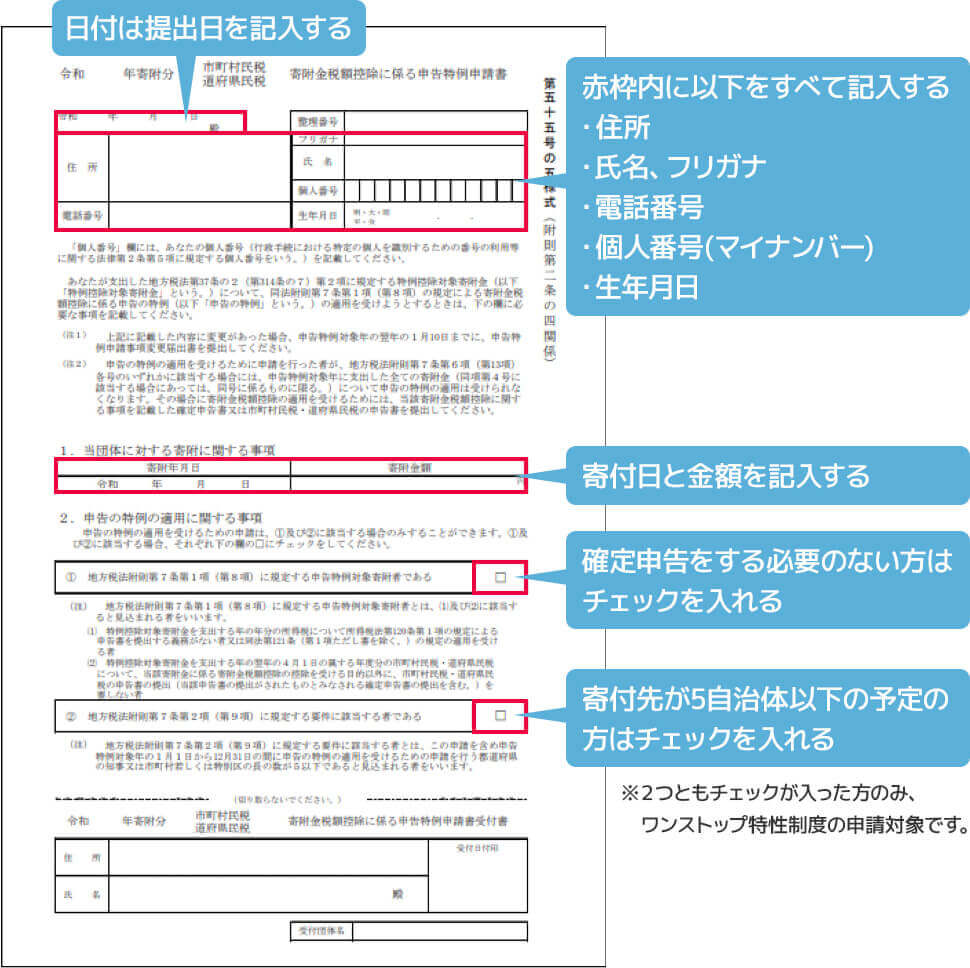

ワンストップ特例制度の手続き方法

1. 申請書類を用意

申請に必要な、以下の2種類の書類を用意します。

・1. ワンストップ特例制度の申請書

・2. 本人確認書類

1. ワンストップ特例制度の申請書

正式名称を「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」といいます。

申請書を入手するには、以下の方法があります。

・寄付申込み時に申請すると、自治体から郵送される場合がある

・ふるさと納税ポータルサイトや総務省のサイトからPDFファイルをダウンロードする

またふるさと納税ポータルサイトによっては、寄付先の自治体名と寄付申し込み時の情報がすでに記入された申請書を「マイページ」からダウンロードできる場合があります。

参考:ふるなび「簡単手続きで控除を受けられるワンストップ特例制度」

2. 本人確認書類

本人確認書類は、以下のA〜Cいずれかの組み合わせとなります。

パターンA:

マイナンバーカードのコピー(表面と裏面の両方)

パターンB:

・次のどちらか1点のコピー:マイナンバー通知カード、住民票(マイナンバー記載あり)

・次のどちらか1点のコピー:運転免許証、パスポート

パターンC:

・次のうち2点のコピー:健康保険証、年金手帳、提出先自治体が認める公的書類

・次のどちらか1点のコピー:マイナンバー通知カード、住民票(マイナンバー記載あり)

「提出先自治体が認める公的書類」は自治体により異なる場合があるので、寄付先の自治体の情報をご確認ください。

2. 寄付先の自治体へ書類を郵送

申請書と本人確認書類を、寄付をした年の翌年1月10日(必着)までに寄付先の自治体宛へ郵送します。

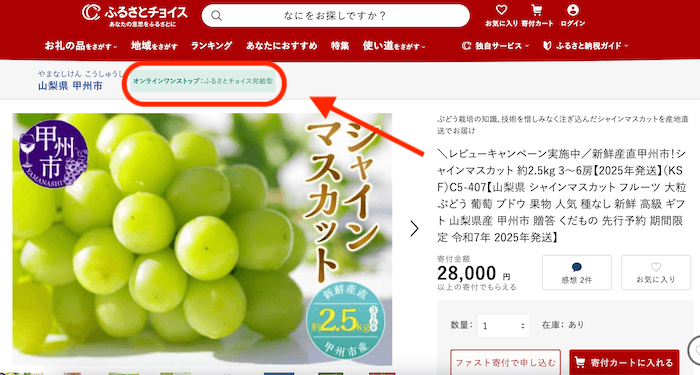

オンラインでの申請

一部の返礼品について、オンラインでワンストップ特例制度の申請が完結する場合があります。

対象となる返礼品には、返礼品の詳細ページに記載があります。オンラインでワンストップ特例制度の申請を行いたい場合は、対象の返礼品を選んで申し込むといいでしょう。

控除申請の手順はふるさと納税ポータルサイトにより異なるので、該当ページで手順を確認してください。

参考:ふるさとチョイス「チョイスでスマートに。オンラインでワンストップ特例申請」

確定申告での申告方法

年金収入が400万円を超える場合、もしくは年金以外の所得がある場合はワンストップ特例制度を利用できないため、確定申告を行います。

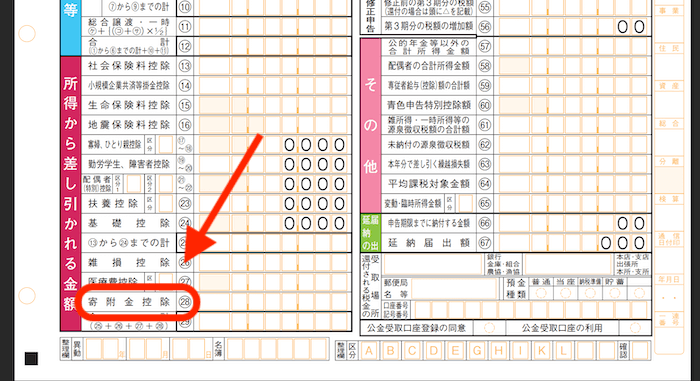

1. 確定申告書の作成

確定申告の方法は、確定申告書を手書きで作成する方法や、オンラインで作成して印刷し、郵送する方法、オンライン申請(e-Tax)をする方法や、会計ソフトから直接提出する方法など、何通りものやり方があります。

確定申告書を手書きで作成

国税庁のホームページから確定申告の書類をダウンロードし、印刷して手書きで記入します。

書類はまた、税務署や、確定申告の時期になると開設される「確定申告会場」でも入手できます。

収入や支出等を記入していき、ふるさと納税の寄付額は「寄附金控除」の欄に記入します。

記入した書類は、税務署へ郵送または持参にて提出します。

提出の際には、寄付先の自治体から送付されてくる「寄附金受領証明書」を添付する必要があります。

また寄附金受領証明書の代わりに、ふるさと納税ポータルサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付することも可能です。

→ふるなび「1年分のふるさと納税の書類が1枚にまとまる!「寄附金控除に関する証明書」発行サービスのご案内」

→ふるさとチョイス「【チョイススマート確定申告】寄附金控除に関する証明書 発行サービス」

確定申告書をオンラインで作成

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の指示に従って必要事項を入力していくと税額が自動計算され、申告書を作成することができます。

e-Tax(国税電子申告・納税システム)で送信することで、オンライン上で確定申告が完結します。

2. 確定申告の期限

確定申告ができる期間は、原則として、寄付をした翌年の2月16日~3月15日の間です。

3月15日が土曜や日曜、祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限となります。

年金受給者の方がもらえるふるさと納税返礼品

ふるさと納税では、自治体の魅力的な特産品が返礼品として用意されています。

特に人気が高いのはフルーツ、肉、魚介類などの食料品や、メーカーの工場等がある自治体が提供する家電製品などの返礼品です。

またよく知られた製品でも、ふるさと納税でしか取り扱いのない限定セットや限定品などもあります。そのほか絵本やおもちゃ、ベビー用品などの返礼品が充実している自治体も。

自宅用にはもちろんですが、贈答用としても喜ばれる品も数多く取り扱われています。

ふるさと納税ポータルサイトでは寄付金額で返礼品を検索することもできるので、控除上限額を意識しながら選ぶのも簡単です。ぜひご活用下さい。

2025年人気のふるさと納税高還元率ランキングTOP30

ふるさと納税の全返礼品の中から、高還元率の返礼品TOP10をご紹介します。

還元率以外にも【レビュー件数順】や【レビュー評価順】などでもランキング表示可能です。その他、目当てのポータルサイトに限定した絞り込み表示などもできますので、ぜひご活用ください。

年金受給者のふるさと納税に関するよくある質問(Q&A)

年金を受給している方から特に多く寄せられる疑問を、Q&A形式でまとめました。

「自分は対象になるのか」「どこに注意すべきか」を、ここで一気に確認しておきましょう。

Q1. 年金受給者でもふるさと納税はできますか?

A.はい、年金受給者でもふるさと納税は利用できます。

ふるさと納税は「所得税・住民税を納めている人」が対象の制度です。

そのため、公的年金に税金がかかっている場合は、年金受給者でも問題なく利用できます。

一方で、年金収入が非課税枠内に収まっている場合は、控除できる税額がないため、ふるさと納税のメリットを受けられない点には注意が必要です。

Q2. 年金収入だけの場合、ふるさと納税の限度額はいくらですか?

A.年金収入や他の所得の有無によって、大きく異なります。

年金受給者の限度額は、

・年金の受給額

・公的年金控除

・他に給与収入や不動産収入があるか

などによって決まります。

一般的に、年金収入のみの場合は現役世代より限度額は低くなりやすいため、必ずシミュレーションで上限額を確認してから寄付することが重要です。

Q3. ふるさと納税をすると年金の支給額が減ることはありますか?

A.年金の支給額が直接減ることはありません。

ふるさと納税は、あくまで所得税・住民税の控除制度です。

そのため、国民年金や厚生年金の支給額自体が減ることはありません。

ただし、住民税の課税額が変わるため、介護保険料や後期高齢者医療保険料などに間接的な影響が出る可能性がある点は理解しておきましょう。

Q4. 年金受給者はワンストップ特例制度を使えますか?

A.条件を満たせば利用できますが、注意が必要です。

年金受給者でも、

・確定申告をしない

・寄付先が5自治体以内

という条件を満たせば、ワンストップ特例制度は利用可能です。

ただし、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例は使えません。

その場合は、ふるさと納税もあわせて確定申告が必要になります。

Q5. 年金受給者がふるさと納税で失敗しやすいポイントは?

A.「限度額オーバー」と「制度の誤解」が多いです。

特に多いのが、

・現役時代の感覚で寄付してしまい、自己負担が増える

・税金が戻ると思っていたが、実際は控除されなかった

といったケースです。

年金受給者の場合は、「少額でも確実に控除される範囲」で利用することが、満足度を高めるコツといえます。

まとめ

年金受給者でも、条件を満たしていればふるさと納税は利用できます。

ただし、現役世代と比べて控除上限額が低くなりやすく、注意点も多い制度です。

失敗しないためには、

・自分の年金収入が課税対象かを確認する

・必ず限度額シミュレーションを行う

・確定申告やワンストップ特例の条件を理解する

この3点を押さえておくことが重要です。

正しく活用すれば、年金生活でも実質2,000円の負担で魅力的な返礼品を受け取ることができます。

無理のない範囲で、賢くふるさと納税を活用していきましょう。