図解で解説!ふるさと納税の仕組みをわかりやすく説明します

「お得な制度」として、物価高の昨今は特に人気が高まっているふるさと納税。

しかし「仕組みがよくわからない」「控除や限度額などがあって、難しそう」と、二の足を踏んでいる方もいるかもしれません。

そこでこの記事では、ふるさと納税の仕組みとやり方の流れについて、図解でわかりやすく解説します。

「控除とは?」「寄付の限度額とは?」「返礼品の還元率とは?」という疑問にもお答えしていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

ふるさと納税とは

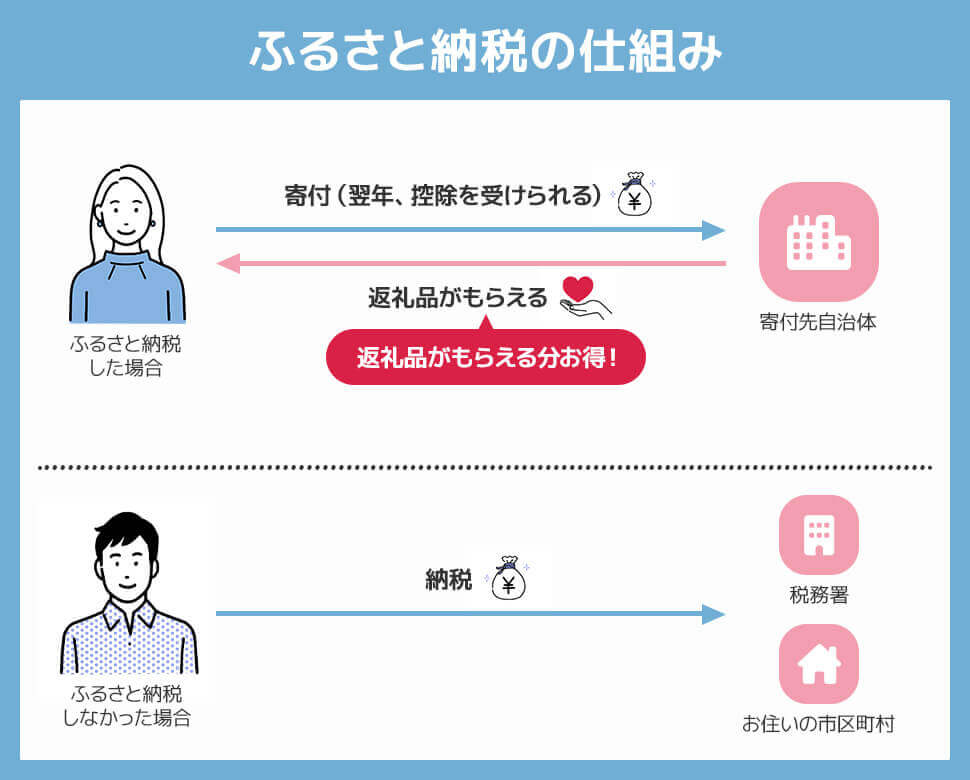

ふるさと納税は「納税」という名前がついていますが、任意の自治体に寄付ができる制度です。

「年間の総寄付金額ー2,000円」の額が、その年の所得税や翌年の住民税から控除(一定額を差し引く)されます。

つまり、2,000円の手数料はかかりますが、「本来は居住地におさめる税金を、自分が選んだ自治体におさめる」ことができる制度だといえます。

ふるさと納税のメリット

ふるさと納税では控除が受けられることに加えて、寄付先の自治体から返礼品ももらえます。このため、実質2,000円の自己負担で返礼品がもらえると考えられます。

非常にお得な制度なので、物価高の昨今は特に人気が高まっています。

返礼品は地域の特産品が用意されており、食品から日用品、家電製品から旅行クーポンなどまで、非常にバリエーションが豊富。選ぶ楽しみがあります。

ふるさと納税のやり方の流れ

ふるさと納税のやり方のおおまかな流れを説明します。

寄付する金額を決める

まず、寄付する金額を決めます。

お得に寄付をしたいなら、寄付する金額は「控除上限額」の範囲内におさめましょう。

控除上限額とは

ふるさと納税の寄付金額については控除が受けられますが、寄付をすればするほど控除額が増えるわけではなく、控除額には上限が設定されています。

この「控除上限額」は、収入額や家族構成などにより異なります。

控除上限額を超えて寄付をした分の額は控除されず、「純粋な寄付」つまり自己負担となります。

このため、ふるさと納税をお得に活用したい場合は、控除上限額の範囲内で寄付をすることが大切なのです。

控除上限額はシミュレーターで試算しよう

控除上限額の計算は複雑ですが、ふるさと納税の手続きができるサイトである「ふるさと納税ポータルサイト」が提供している「シミュレーター」を使うと、簡単に試算できます。

シミュレーターで算出する額は控除上限額の目安額ですが、寄付金額をおおまかに決める際に役立ちます。

控除上限額の算出方法は以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

返礼品を選んで申し込む

寄付する金額が決まったら、寄付金額に応じた返礼品を選んで、寄付を申し込みます。

寄付の申し込みは、「ふるさと納税ポータルサイト」と呼ばれるウェブサイト上で手続きができます。

ふるさと納税ポータルサイトとは

ふるさと納税ポータルサイトは、自治体と契約して、ふるさと納税の寄付申し込み手続きを請け負っているウェブサイトです。

ふるさと納税ポータルサイトには、寄付金額に応じた返礼品が掲載されています。ネットショッピングのように返礼品を選んで寄付金額を支払うことで、寄付の申し込みが完了します。

ふるさと納税ポータルサイトはたくさんあり、各サイトに特徴や強みがあります。使いやすさや欲しい返礼品の品揃えなどの基準で選ぶといいでしょう。

以下の記事では、主要な5つのふるさと納税ポータルサイトの特徴について解説しています。ぜひ参考にしてください。

控除の申請をする

ふるさと納税では、寄付をしただけで自動的に控除が受けられるのではなく、控除を申請する必要があります。

控除の申請手続きの方法には「ワンストップ特例制度」を利用する方法と、確定申告を行う方法の2通りがあります。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度は、「給与所得者である」「その年のふるさと納税の寄付先が5自治体以内」などの条件を満たす場合に利用できる制度です。

寄付先の自治体に申請書を郵送するだけで手続きが完了するほか、ふるさと納税ポータルサイトによっては、オンライン上で手続きが完結する場合もあります。

ワンストップ特例制度の申請手続きの期限は、寄付をした翌年の1月10日です。年末年始をはさむため、早めに手続きを済ませておきましょう。

確定申告

ワンストップ特例制度を利用できる条件に当てはまらない方や、もともと確定申告をする必要がある方は、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行います。

ふるさと納税の控除は、「寄附金控除」の項目で申請します。

ふるさと納税の手続きはいつまで?

ふるさと納税の寄付の申し込みは年中いつでもできますが、寄付金額をその年の控除に含みたければ、その年の12月31日までに寄付をする必要があります。

特に年末は寄付が集中するので返礼品の品切れが多くなるほか、一部の自治体が大晦日より前に寄付の受付を締め切る場合もあります。

ふるさと納税の手続きの期限を知っておき、余裕を持って手続きを進めましょう。

ふるさと納税の返礼品の選び方

ふるさと納税の返礼品は、さまざまな角度から選ぶことができます。

以前から欲しかった商品が返礼品として提供されていたら、それを選ぶのも一つの方法です。あるいは「お得な返礼品を探したい」という場合は、返礼品の「還元率」が参考になります。

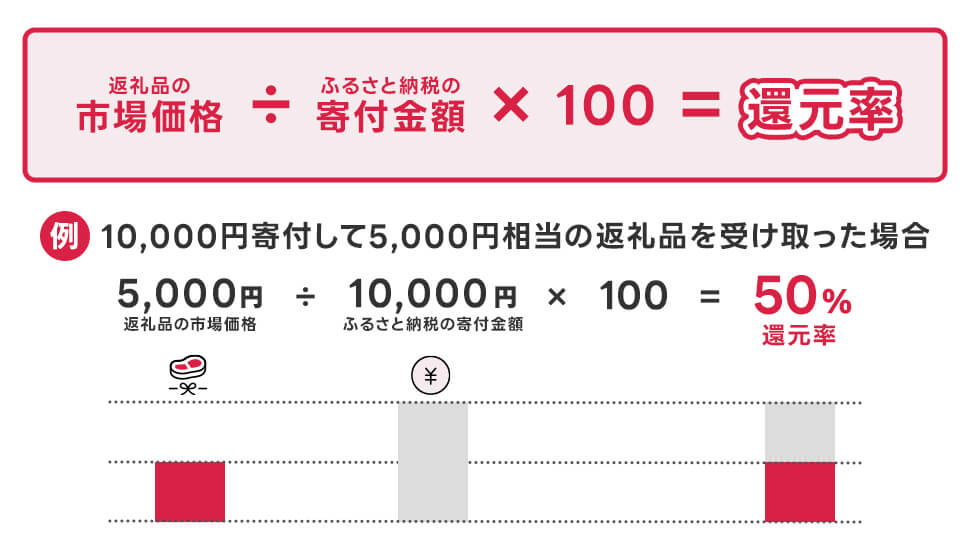

返礼品の還元率とは

還元率とは、寄付金額に対する「返礼品の実売価格」の割合のことです。返礼品の「お得さ」を示す指標となっており、数値が大きいほど、その返礼品はお得だと考えられます。

還元率は、以下の計算式で求められます。

還元率(%) = 返礼品の実売価格(送料含む)÷ ふるさと納税の寄付金額(円)× 100

総務省の基準により、多くの返礼品は還元率が30%程度に設定されています。しかし自治体側の仕入れコストの調整などにより、還元率が30%を超える返礼品もあります。

お得に寄付をしたいなら、高還元率の返礼品を選びましょう。

ふるさと納税で注意することは?

ここまで、ふるさと納税の手続きの流れをご説明してきました。

ふるさと納税では、控除の申請手続きを忘れずに期限内に行うことや、寄付者と控除の申請者の名義が同一であること、高額の返礼品は課税対象となる場合があることなど、いくつか注意しておくことがあります。

以下の記事では、ふるさと納税をするときに押さえておきたい10の注意点を解説しています。ぜひご一読ください。

まとめ

ふるさと納税の仕組みとやり方の流れについて、わかりやすくご説明しました。

応援したい自治体に寄付ができ、税金の控除が受けられて、返礼品ももらえるお得なふるさと納税。

返礼品は非常にバリエーションが豊富で、選ぶ楽しみがあります。ぜひふるさと納税を、楽しくお得に活用してくださいね。